«Неуловимость травмы заключается в том, что она не осознается, а, следовательно, не вербализуется («вещи не называются своими именами»), это – история молчания, вытесненного, непроговоренного».

(Семилет, 2014)

Введение

История нашей страны в ХХ веке наполнена трагическими событиями: революции, Гражданская война, массовые репрессии и раскулачивание, Великая Отечественная война. Все это привело к серьезным социальным изменениям. Они были радикальными, глубокими и затронули основы жизни всего российского населения. При этом изменения происходили неожиданно и достаточно быстро, воспринимались людьми «…как экзогенное, пришедшее извне, как нечто, на что мы сами не влияли, а если и влияли, то неосознанно» (Штомпка, 2001, с. 8). Такие социальные изменения являются культурной травмой – коллективным феноменом, сохраненной памятью поколений «…о значимых событиях, связанных с нарушением нормальности существования и привычного образа мира, преобразующих сферу базовых ценностей и смыслов. Ее характеристиками являются состояния напряжения и шока, проблемность и сильные переживания, требующие разрешения. Травма творится в общественном дискурсе, конструируется и репрезентируется обществом, обладает инерцией, оставаясь в памяти следующих поколений» (Баранова, Донцов, 2019, с. 32). Кроме того, «…в обществе, население которого на протяжении жизни нескольких поколений подвергалось массовой травматизации, в большой степени утрачивается представление о здоровом и адаптивном функционировании» (Кигай, 2010, с. 133).

Особо надо отметить, что на протяжении жизни нескольких российских поколений практически непрерывно «…воздействовали два исключительно мощных по своим катастрофическим последствиям фактора: психическая травма и трансгенерационная передача психотравмирующего опыта. К действию этих факторов добавлялось отягчающее влияние идеологического давления, блокирующего формирование культуры и институтов психотерапевтической помощи» (Агарков, Бронфман, 2014, с. 199). Все это сделало практически невозможной нормальную интеграцию и переработку травматичного опыта для многих российских семей. К тому же этот травматичный опыт до сих пор остается практически недоступным для осознания многих россиян.

Механизм межпоколенческой передачи травмы

Преемственность поколений осуществляется через передачу психического содержания между предшествующими и последующими поколениями в рамках семейной группы, что является необходимым условием для социализации новых членов семьи, становления их индивидуальности, усвоения и присвоения семейной истории, индивидуального опыта предков. «Особенно это касается случаев, когда родители, а также предшествующие поколения, перенесли в своей жизни серьезную психическую травму; информация об этом будет передаваться потомкам. Если это событие было психически переработано, символизировано, вписано в индивидуальную память как опыт, получивший статус прошлого, воспоминания, потомку передается не только содержимое травматического опыта, но и способы его психической переработки и совладания с ним, что оказывает влияние на индивидуальное развитие ребенка» (Тарабрина, Майн, 2013, с. 98). Но если родители или предшествующие поколения не смогли травму психически переработать, то она в силу ее интенсивности, длительности, индивидуальной значимости и специфики может остаться в психике в качестве фрагментированного, не символизированного и неструктурированного «сырого материала». Так как «…в травматической ситуации при чрезмерном возбуждении отключаются интегративные функции памяти, и возникает диссоциированное состояние самости, связанное с деперсонализацией и дереализацией» (Болебер, 2010, с. 21), из-за этого травматическое переживание часто недоступно для выражения вербальными средствами. Поэтому психическое содержание о происшедшем травматическом событии чаще передается не вербально, а через аффективно-сенсорно-моторную и образную модальность. Так, например, рассказ о каком-то, казалось бы, внешне незначительном факте из семейной истории может сопровождаться сильным аффектом или противоположным по модальности аффектом, причем сам передающий может не замечать этого диссонанса. Чаще всего информация о травме последующим поколениям передается в виде патологических элементов, имеющих характер несказанного, невыразимого, какого-то «инородного тела» в психике (Тарабрина, Майн, 2013).

В. Волкан обращает внимание на то, что передается не сама травма, как таковая, а «…аффективные и когнитивные отклики прошлого поколения на травму и, что более важно, принадлежащие прошлому поколению травматизированные образы самости и объекта» (Волкан, 2012, с. 157). Также он назвал этот процесс «вкладыванием». «Вкладывание [курсив Волкана] тесно связано с известным процессом идентификации, наблюдаемым в детстве. По сути, его можно назвать даже вариацией проективной идентификации, хотя в определенном смысле оно существенно отличается и от идентификации как таковой, и от проективной идентификации. При идентификации ребенок является в первую очередь активным партнером в принятии и ассимиляции образов объекта и соответствующих функций эго и супер-эго от другого человека. При вкладывании "другой", взрослый человек, активно "проталкивает" свои специфические образы самости и интернализованных объектов в развивающееся самопредставление ребенка» (Волкан, 2012, с. 159), используя ребенка «…как резервуар для определенных образов самости и объектов, ему принадлежащих. Переживания, которые привели к появлению этих психических образов у взрослого, не «доступны» ребенку; эти образы вкладываются или вталкиваются в ребенка вне рамок опыта/контекста, в которых они возникли» (Волкан, 2012, с. 159). «Вложения в развивающееся самопредставление ребенка обладают собственной «психической реальностью», связанной с теми задачами, которые они должны осуществить, и с бессознательными фантазиями вкладывающего. Дети, так или иначе, либо ассимилируют то, что в них вкладывается, как если бы оно было «психологическим геном», либо инкапсулируют это как «инородное тело», ...такое вложение может навсегда разрушить способность индивида развивать автономную здоровую идентичность» (Волкан, 2012, с. 159).

В. Болебер, говоря об идентификации «…как об одном из центральных механизмов, связывающих поколения между собой» (Болебер, 2010, с. 24), обращает внимание на часто встречающиеся проявления особенностей в детско-родительских взаимоотношениях после коллективных катастроф (Болебер, 2010, с. 25):

- Ребенок идентифицируется не только с личностью или свойствами кого-то из родителей, но и с прошлым травматическим периодом жизни родителей.

- Родитель навязывает ребенку эту идентификацию для регулирования своего критического нарциссического равновесия, в результате чего ребенок начинает идентифицировать себя с историей другого.

- Идентификация ребенка возникает как вчувствование в бессознательное родителя, ставшее какой-то «тайной» в бессознательном ребенка.

- Непризнание границ между поколениями, нарушение восприятия разницы между прошлым, настоящим и будущим, что приводит к спутанной идентичности и отсутствию ощущения времени собственной жизни.

Особо надо отметить роль секретов и тайн в семейной истории. Н. Абрахам и М. Тёрёк, опираясь на понятие инкорпорации, обозначили терминами «призрак» и «склеп» феномен, с которым они столкнулись в работе с пациентами, которые утверждали, что «…совершают тот или иной поступок, не понимая причины. А их семьи подкрепляли эти утверждения, объясняя, что те действовали так, "как если бы это был кто-то другой"» (Шутценбергер, 2011, с. 69), что «…все происходит так, будто существует активный призрак, который говорит за людей (своего рода чревовещатель) и даже действует за них. Этот призрак – вероятнее всего, некто, как бы вышедший из "плохо закрытой" могилы предка, если того постигла смерть, которую трудно принять, либо с ним произошло что-то постыдное…» (Шутценбергер, 2011, с. 69). «Этот тайный «призрак» (который обволакивает тайну другого) может передаваться от бессознательного родителя к бессознательному ребенка, из поколения в поколение» (Шутценбергер, 2011, с. 71).

Так происходит, когда о секрете или о тайне не говорится по каким-либо причинам, а если что-то и сообщается, то отрывочно и противоречиво. «Во втором поколении секрет бывает окружен стыдом. То, что было невысказанным, становится невыразимым, вербальная репрезентация отсутствует. Содержание игнорируется, но само наличие секрета чувствуется и вызывает вопросы. Именно в этом поколении могут появиться проблемы в познавательной сфере, возможно, еще без серьезных личностных проблем. В третьем поколении ребенок, а потом и взрослый, может иметь ощущения, эмоции, потенциальную активность, образы, которые ему кажутся странными, не объяснимыми ни его собственной психической жизнью, ни историей его семьи. Психологические проблемы в этом поколении уже более выражены, вплоть до патологических» (Тарабрина, Майн, 2013, с. 102).

Типичным для российских семей является наличие секретов и тайн в семейной истории. Чтобы скрыть свою принадлежность к репрессированным, свою религиозность или какие-то иные факты биографии, о многом из семейной истории не рассказывалось, фальсифицировались семейные документы, менялись имена и фамилии, уничтожались семейные фотографии. Все это привело к тому, что в большинстве российских семей отсутствует достоверная информация о предыдущих поколениях, нет и документальных материальных источников (либо утеряны, либо уничтожены).

Психологические исследования специфики межпоколенческой передачи травмы в России

Психотерапевты в работе с клиентами часто сталкиваются с симптоматикой, причины которой на самом деле можно понять только в контексте специфики трансгенерационной передачи травмы и семейной истории. Надо отметить, что «…практически абсолютное большинство семей в России: все старшее поколение, бабушки и дедушки клиентов, испытали на себе воздействие войны и сопровождавших их травмирующих событий этого времени. Поэтому если появляется дисфункция, то она в значительном числе случаев может быть увидена как связанная с пережитыми старшим поколением семьи травмами» (Варга, Будинайте, 2010, с. 150), что «…отзывается тем или иным дефицитом в поколении детей» (Кигай, 2010, с. 132).

В нашей стране до недавнего времени не проводилось систематических исследований распространенности психической травматизации и «травматических» расстройств у населения, до сих пор пока очень мало количественных психологических исследований, которые статистически достоверно определяли бы специфику передачи трансгенерационной травмы среди российского населения. Отсутствие систематических исследований в этом направлении, возможно, является следствием глубины коллективной травмы, проявляющейся в невозможности и страхе перед разработкой этой темы. «Складывающееся противоречие между значимостью и развитием психологической практики работы с семейной историей и дефицитом объективных научных исследований обусловливает актуальность исследований влияния межпоколенной трансляции на развитие и становление личности» (Малькова, 2015, с. 38–9).

Одним из первых психологических исследований в этом направлении стало исследование К. Бейкер и Ю. Гиппенрейтер по изучению влияния репрессий на функционирование семьи. Они провели глубинные интервью с представителями третьего поколения: 50 внуками репрессированных (Бейкер, Гиппенрейтер, 1995, с. 71). Результаты исследования показали, что эмоциональный разрыв с членом семьи, подвергнутым репрессиям, существенно снижал уровень психологического функционирования потомков, что «…связано с более низкими показателями базисных аспектов жизни в поколении внуков» (Бейкер, Гиппенрейтер, 1995, с. 83).

Это исследование показывает, что длительный эмоциональный разрыв в нескольких поколениях обычно приводил к образованию эмоциональных, социальных или физических симптомов у некоторых представителей последующих поколения. Это дает нам возможность предположить, что если у клиента в предыдущих семейных поколениях произошел эмоциональный разрыв между членами семьи (арест, репрессии, раскулачивание, смерти), то, возможно, часть его проблем связана именно с трансгенерационной передачей травмы, с не пережитой болью утраты кем-то из его предков.

Другое исследование, проведенное А. Я. Варгой, О. А. Маркитантовой и Е. Черепановым, важно для нас тем, что в нем были проанализированы наиболее типичные «послания» предыдущих поколений тем, кто родился в 80-е годы, то есть тем, кто чаще всего сейчас приходит в психотерапию. В исследовании приняли участие 58 женщин (средний возраст – 38 лет). «Контент-анализ ответов показал, что чаще всего респондентами указывался опыт пережитой в семье травмы – Великая Отечественная война, бедность, отсутствие денег и голод» (Варга, и др., 2017, с. 18). «Правила выживания, полученные от предков, в основном были травмоцентрическими: не строить далеких планов, никому не доверять, особенно государству, полагаться в основном на себя, на свою семью, друзей; делать запасы пищи, тяжело трудиться, не сдаваться» (Варга и др., 2017, с. 24). «Источниками сил и ресурсов упоминались экзистенциальные понятия, такие как вера, духовность, позитивный взгляд, упорство, тяжелый труд, вера в себя» (Варга и др., 2017, с. 20).

То есть, когда в материале клиента мы обнаруживаем отсутствие жизненной перспективы, недоверие окружающим, страх голода и отсутствия денег, и, как будто вследствие этого, изнурительную работу – то это может быть маркером присутствия трансгенерационной передачи травмы.

Исследование И. Н. Мальковой о влиянии трансгенерационного фактора на формирование материнского отношения проводилось среди 122 женщин детородного возраста (от 18 до 42 лет), находящихся в третьем триместре беременности, посещающих курсы по подготовке к материнству. Анализ их ответов показал, что ранние отношения дочери с матерью, страдающей от последствий пролонгированной травматизации, наполнены фрустрацией, ненавистью, разочарованием и чувством вины. У этих женщин много «…труднопереносимых чувств и переживаний (вины, депрессии, тревоги), не имеющих очевидных причин и объяснений, но взаимосвязанных с нарушениями отношений и материнского поведения в поколении прародителей» (Малькова, 2015, с. 13). Было выявлено, что «для женщин с эмоционально-отстраненным материнским отношением характерны глубоко нарушенные отношения в роду (в поколении прародителей), воспроизводимые женщиной в отношении к будущему ребенку уже на этапе беременности и проявляющиеся в отношении к нему как к объекту отстраненностью, нечувствительностью» (Малькова, 2015, с. 12). А «для женщин с адекватным типом материнского отношения характерны сохранные межпоколенные связи» (Малькова, 2015, с. 12). Поэтому, когда мы сталкиваемся с проблемами сложного протекания беременностей у клиенток, а также с нарушенными эмоциональными отношениями родителей с детьми, то мы можем предположить, что в анамнезе этих проблем также может присутствовать трансгенерационная проблематика.

Исследование о связи параметров индивидуальной и межпоколенческой психической травматизации кандидатов в замещающие родители с их актуальным психическим состоянием проводилось Н. В. Майн (Майн, 2017) среди 105 слушателей школ приемных родителей. Было выявлено, что чем выше осведомленность о семейной истории (до трех поколений) у кандидатов в замещающие родители, тем ниже выраженность симптомов депрессии и текущего дистресса. Полученный результат согласуется с многочисленными исследованиями, посвященными изучению влияния межпоколенческого травматизма на потомков и подчеркивающими, что именно отсутствие информации, а значит, и возможности психической проработки оказывает патологическое воздействие на индивида. Осведомленность об истории семьи и рода, возможность обратиться к представлениям о предке являются ресурсом совладания в сложных для индивида ситуациях и придают ему чувства защищенности и поддержки, уверенности в себе, веры в будущее.

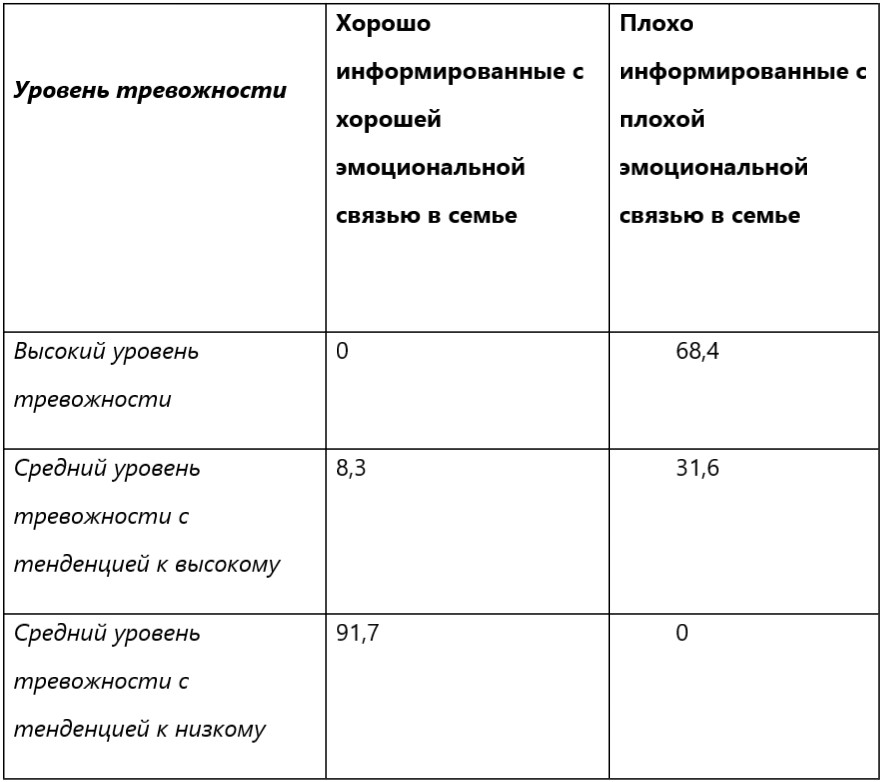

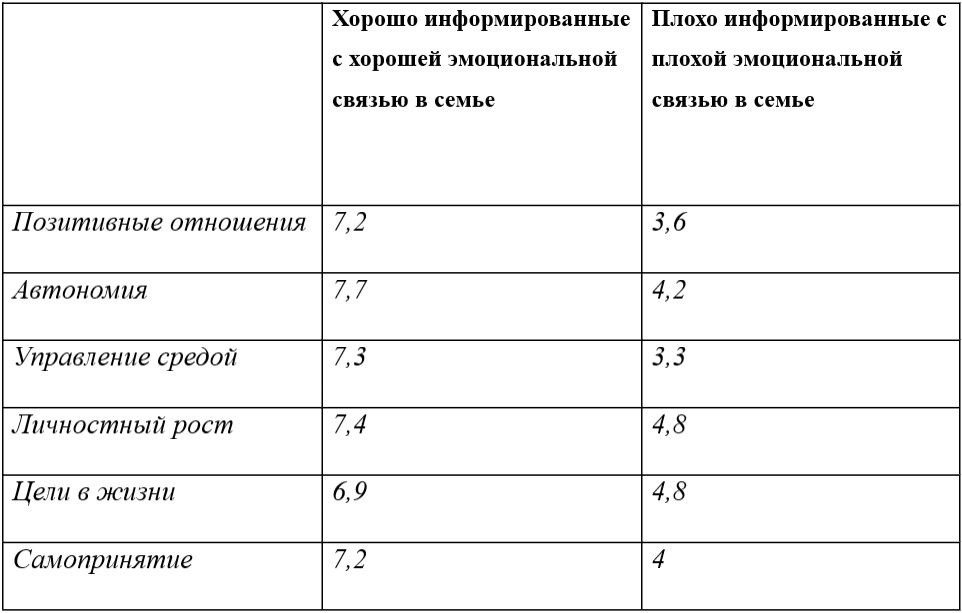

Исследование по выявлению роли семейной истории (трансгенерационного фактора) в уровне личностной тревожности и психологического благополучия личности проводилось Т. П. Смирновой и Н. В. Ханелией среди 66 человек в возрасте от 23 до 37 лет. Было выявлено, что нарушенная эмоциональная связь с родом, а также отсутствие информированности о событиях жизни предшествующего поколения ведут к повышению личностной тревожности и снижению уровня психологического благополучия (Смирнова, Ханелия, 2019). Так респонденты, у кого были плохие эмоциональные связи в семье и мало информации о семейной истории, «говорили о неразрешимых проблемах в их жизни, пребывали в тяжелом эмоциональном состоянии из-за невозможности «двигаться дальше», желания «что-то, наконец, поменять» (Смирнова, Ханелия, 2019).

Таблица 1. Уровни тревожности в исследуемых группах, %

«Присутствие трансгенерационного «груза» сказывается на возможности личности выбирать или создавать условия в окружающем пространстве согласно своим требованиям, поскольку в психическом пространстве доминирующим будет чувство обреченности и невозможности что-либо изменить из-за неосознаваемой убежденности в том, что обстоятельства всегда сильнее личной воли» (Смирнова, Ханелия, 2019).

Таблица 2. Сравнение компонентов психологического благополучия в исследуемых группах, баллы

Это исследование показывает вероятность того, что наши клиенты – это чаще всего представители этой группы. Ведь отсутствие эмоциональной связи с семьей и плохая информированность о семейной истории могут быть как раз таки признаком того, что в семье передается трансгенерационная травма. И симптоматика клиентов (тревоги, ощущение беспомощности, нарушения сна) может быть во многих случаях связана с трансгенерационной передачей травмы.

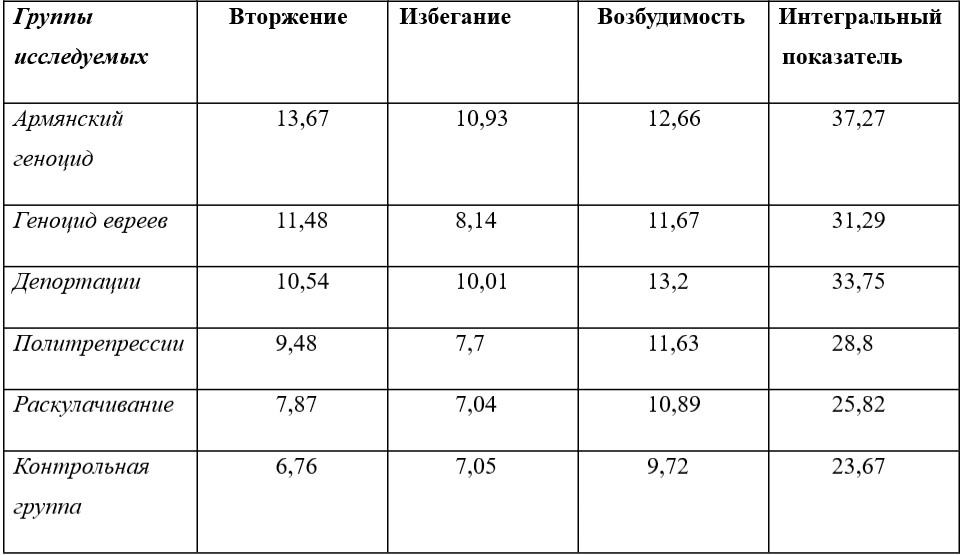

Большой практический интерес представляет исследование (более 500 человек), проведенное А. С. Михальченко, с целью изучения специфики влияния трансгенерационной травмы на жизненную перспективу личности. В нем приняли участие потомки тех, чьи предки подвергались армянскому геноциду в Турции, геноциду евреев в ходе Второй мировой войны, травме депортации, политическим репрессиям, раскулачиванию и иному лишению собственности по политическим причинам, а также была набрана контрольная группа из людей, чьи предки не пострадали от какого-либо рода геноцида, депортаций, репрессий.

Для выявления симптомов ПТСР и оценки степени его выраженности в связи с трансгенерационной семейной травмой использовалась методика «Шкала оценки влияния травматического события» (ШОВТС; Impact of Event Scale-R, IES-R). Ответы участников исследования на вопросы распределились по трем шкалам: «Вторжение», «Избегание» и «Возбудимость».

Таблица 3. Различия между группами участников исследования по методике ШОВТС, баллы

Анализ данных шкалы «Вторжение» позволяет сделать вывод о высокой степени влияния трансгенерационной травмы у исследуемых, проявляющейся в виде ночных кошмаров, навязчивых чувств, образов и/или мыслей, вызванных травмирующими событиями в семейной истории. Данные шкалы «Избегание» показали преобладание симптомов избегания в исследуемых группах, чьи предки подверглись геноциду и депортации. Данные шкалы «Возбудимость» позволили выявить во всех исследуемых группах, кроме контрольной, ярко выраженные злость, раздражительность, гипертрофированную реакцию испуга, трудности с концентрацией внимания и бессонницу, как следствие воздействия трансгенерационной травмы. «Интегральный показатель» указывает на высокую степень влияния трансгенерационной травмы на последующие поколения.Таблица 3. Различия между группами участников исследования по методике ШОВТС, баллы

Это исследование (Михальченко, 2020) также показало степень влияния информированности о событиях жизни предшествующего поколения на снижение психического благополучия, а также то, что чем меньше участники исследования видели сходств или совпадений в собственной судьбе и событиях своей жизни с судьбой своих предков, переживших травму геноцида или подвергнувшихся репрессиям, тем чаще у них могли появляться:

– навязчивые чувства, образы и/или мысли, связанные с возможным действием травмы;

– симптомы избегания и/или смягчения переживаний, связанных с возможным воздействием травмирующего события;

– злость, раздражительность, гипертрофированная реакция испуга, трудности с концентрацией внимания, психофизиологическое возбуждение и бессонница, связанные с воздействием травмирующего события.

Также было выявлено, что чем меньше потомки чувствуют причинно-следственную связь между своей жизнью и семейной историей, чем меньше в семье обсуждаются трагические события, тем ярче у них эта симптоматика проявляется.

В работе с клиентами мы должны учитывать, что симптоматика трансгенерационной передачи травмы у них может проявиться на фоне какого-либо внешнего события. Таким внешним фактором для части населения сейчас является пандемия, т.к. она «провоцирует у людей повышение тревожности, дистресса и прочих реактивных состояний» (Шакирова и др., 2020, с. 52). Триггером, поднимающим из глубин психики патологические элементы трансгенерационной травмы, стали вынужденная карантинная изоляция, утрата привычного образа жизни, бесконечные новости о росте количества зараженных коронавирусом и смертельных случаев, а также неопределенность будущего. Негативный эффект от них будет продолжаться даже после снятия ограничительных мер и снижения роста заболеваемости COVID-19. Именно поэтому так важна проработка в психотерапии трансгенерационного травматического аспекта: «…практически нет семьи в России, которую не затронули бы травмирующие события ХХ века» (Варга и др., 2017, с. 17).

Специфика работы с межпоколенческой передачей травмы

В качестве основной причины невозможности выразить травматическое переживание языковыми средствами считается высокий уровень возбуждения и сопровождающие его физиологические и биохимические процессы. Поэтому информация о травме последующим поколениям передается в виде патологических элементов, имеющих характер несказанного, невыразимого, какого-то «инородного тела» в психике. Это «инородное тело» в психике «… не интроецируется, не становится частью собственной психической жизни индивида, оставаясь слепой зоной, присутствие которой человек не осознает, но которая может субъективно ощущаться как нечто чужеродное, вызывающее странные поступки, реакции и переживания, а также соматические симптомы» (Ханелия, 2019). Поэтому в работе с трансгенерационной проблематикой важно искать смысловые и содержательные связи между симптомом, действием, образами, фрагментами каких-то семейных историй.

Во время диагностических сессий важно выяснить то, насколько клиент знаком с семейной историей, с тем, как в семье переживались сложные времена. Кто-то очень удивляется вопросу не только о родителях, но и о бабушках, дедушках, прабабушках и прадедушках, кто-то говорит: «Ничего интересного не было, у них все было как у всех», «Не знаю ничего», «Не рассказывали». Такие ответы уже сами по себе могут быть очень информативными, т.к. зачастую являются свидетельством разрыва эмоциональных связей в каких-то предыдущих поколениях, и, возможно, наличия трансмиссионного объекта – то есть того «инородного тела», которое было передано.

Николай на диагностической сессии на вопрос о его предках ответил, что «все у них было как у всех». Я сказала, что все-таки у всех все было по-разному. Тогда он очень эмоционально стал рассказывать мне о том, что семья бабушки в начале 30-х годов была раскулачена и что об этом в семье до сих пор часто вспоминают. А когда по телевизору что-то показывают про Ленина, то обязательно кто-нибудь из членов семьи начинает громко ругать Ленина и большевиков. И его тут же поддерживают все члены семьи, и все начинают дружно ругать Ленина.

На мой следующий вопрос о том, что конкретно ему известно о том, как происходило раскулачивание, Николай ответил: «Я знаю, что что-то отобрали». «А что именно отобрали?» – спросила я. Казалось, что мой вопрос застал его врасплох. Он с недоумением посмотрел на меня и, помолчав, ответил: «То ли сенокосилку, то ли станок для валяния валенок». «Но сенокосилка и станок для валяния валенок – это очень разные орудия труда». Он был потрясен тем, что никогда не задавался вопросом о том, что же именно отобрали и как именно все происходило. И тут же с энтузиазмом сказал, что в выходные, когда вся семья, как обычно, соберется, он спросит, как все тогда происходило. Но спросить он все-таки так и не решился ни в этот выходной, ни в последующие воскресные дни. Почему? Николай и сам это объяснить не мог.

Зато выяснилось, что бабушка, вынужденная в середине 90-х годов из-за военных действий в Чечне все бросить и приехать жить к ним, вообще-то, была как бы дважды «раскулачена». Да и он также оказался «потерпевшим» и даже как будто бы «раскулаченным» уже своей родной бабушкой, потому что теперь ему пришлось отдать ей свою комнату и перейти жить в проходную комнату. И тогда понятней становится, почему у него в памяти как будто бы не осталось информации о том, что именно отобрали. Ведь три разных ситуации у него как будто бы слились в одну. И ключевым тогда смыслом здесь является не то, что именно отобрали, а сам процесс потери. И то, что это в семье до сих пор плохо переработано и не осмыслено. Вот такой простой вопрос сразу выявил наличие того, что в семье до сих пор не пережита травма.

Важно обращать внимание на образы и слова, которыми клиент описывает себя, свое состояние, свои поступки. Трансмиссионный объект может вдруг себя проявить чем-то, что, с одной стороны, вроде бы просто метафора, яркий образ, а с другой – как что-то чужеродное из какой-то иной истории, из какого-то иного времени.

На первой же консультации Алексей стал говорить о том, что он находится в ужасном состоянии, в замешательстве, на работу ходит как в «колонию-поселение». Что по инициативе родителей поступил в медицинский институт, хотя всегда мечтал о профессии архитектора. Он говорил, что хочет все изменить, «начать с нуля», но у него много страха, и даже какой-то ужас сковывает его, когда он думает о возможных изменениях. Я обратила внимание на два ярких образа – «колонию-поселение» и «начать с нуля». Это образы, которые могли «выдавать» то, что в семейной истории Алексея были репрессированные, которые после отбывания срока вынуждены были жить в колонии-поселении, начав все с нуля. Кроме того, профессия врача давала преимущества в лагерной жизни. И Алексей, сам того не замечая, мог «склеивать» две совершенно разные исторические и временные ситуации. Общим в них могло быть только ощущение какой-то вынужденности и принужденности. Но причины этого совершенно разные. В ответе на мой вопрос о семейной истории Алексей подтвердил, что действительно прадедушка был репрессирован, и, благодаря тому, что он был врачом, ему удалось выжить в лагере, а потом уже после отбывания срока он вынужден был жить в колонии-поселении, там женился, там родилась бабушка. И только в 90-е годы родители Алексея переехали в Москву, купив квартиру в том же районе, где до репрессий жил прадед.

Когда рассказывается семейная история, то важно обратить внимание на невербальную коммуникацию и на то, кого представляют как ключевую фигуру рода, а о ком даже не упоминают. Часто встречается путаница поколений, когда бабушкой называют прабабушку, когда путают имена, даты или в семейной истории встречаются какие-то повторяющиеся даты, цифры и сюжеты из жизни разных поколений – все это может косвенно указывать на наличие трансмиссионного объекта.

Кроме того, важно обращать внимание на даты рождений, потому что есть определенные периоды в истории нашей страны, когда происходящие события влияли на всех: войны, репрессии, раскулачивание и т.п. Поэтому дети, родившиеся в этот период, обязательно несут в себе в той или иной степени проблематику этого времени. Например, дети, родившиеся в 1941 году, однозначно несут в себе проблематику ранних лет жизни и навалившегося на них страдания матерей, отсутствия отцов и голода.

Специфика работы с последствиями трансгенерационной передачи травмы заключается в том, «что необходимо обращение к истории субъекта не только индивидуальной, но и семейной» (Тарабрина, Майн, 2013, с. 112), необходимо вводить исторический контекст в семейную историю. Психотерапевту важно проявить «интерес к истории и историческим [курсив Шутценбергер], художественным, социально-экономическим фактам, политическим, культурным, военным, даже спортивным событиям, важным для субъекта, событиям, которые помогают окрасить контекст и часто придают ему дополнительный смысл» (Шутценбергер, 2011, с. 95).

Я бы добавила здесь, что когда мы подходим к травматичной семейной истории клиента, которая вплелась в его личную историю, но не осознается им, то именно в эти моменты таким переходным терапевтическим пространством становятся не только фантазии психотерапевта, а все, что им вспоминается: какие-то фильмы, литературные герои, песни, стихи. Потому что именно они зачастую помогают символизировать какие-то не переживаемые и не пережитые чувства клиента.

В эти моменты важно «…слушать свой « персональный радар» – быстро размышлять, схватывать на лету свои собственные ассоциации, использовать знания в области социологии, экономики, истории, искусства, для того, чтобы при необходимости выстроить гипотезы и задать вопросы… чтобы «ухватить и потянуть красную нить», структуру, конфигурацию, паттерн [курсив Шутценбергер] семейной жизни клиента и его личной жизни в том контексте и на том языке, который является характерным и отличительным для прошлого его семьи и для его мифов именно в данной семье в широком смысле слова» (Шутценбергер, 2011, с. 94).

Очень много можно понять из фантазий о клиенте, которые возникают в голове у психотерапевта. И то, насколько психотерапевт может не испугаться этих фантазий, образов, чувств, носящих порой совершенно иррациональный характер, зависит успех работы. Психотерапевту важно в эти моменты задавать себе вопросы: «На что это похоже? Кто из предков клиента и когда мог эти чувства испытывать?» И именно в эти моменты и окажется востребованной та историческая информация о семье клиента, которая была собрана психотерапевтом во время диагностических сессий. И то, что было необъяснимым в контексте личной истории человека, внезапно обретает для клиента смысл в более широком контексте истории семьи, рода.

Погружение в историю семьи клиента требует от психотерапевта выдержки и мужества. К сожалению, если психотерапевт в личном анализе не проработал травматичные страницы своей семейной истории, то он может пройти «мимо» этих моментов в работе с клиентом или и вовсе защититься от этих чувств, уйдя в формальные и поверхностные разговоры о тяжелой истории или тяжелой жизни предыдущих поколений.

«В этой работе психотерапевт неизбежно будет испытывать в контрпереносе сильнейшую тревогу, так как соприкосновение с материалом трансгенерационной передачи травматического опыта способствует тому, что индивидуальное архаичное «наследие» аналитика поднимается на предсознательный уровень или даже достигает осознания. Поэтому одним из защитных маневров, к которому по взаимному молчаливому согласию могут прибегнуть и психотерапевт, и пациент, может стать «заговор молчания», блокирование всего, что, так или иначе, относится к ужасу психической травмы. Для психотерапевта это означает, что он должен не только противостоять естественному стремлению защитить себя от соприкосновения с чудовищными переживаниями, но и действовать, в каком-то смысле, наперекор навыкам, сформированным в процессе его профессиональной подготовки как психоаналитически ориентированного психотерапевта или психоаналитика, а именно, уделять главное внимание фантазиям пациента, а не фактам реальности» (Агарков и др., 2014. с. 206).

Клинический материал

Я хочу представить две клинические виньетки, иллюстрирующие работу с трансгенерационной травмой. В виньетке 1 показан процесс работы с клиентом, покрывающее воспоминание которого, вызывая иррациональный страх, на самом деле скрывало другие воспоминания и связанные с ними аффекты и влечения, а также осколки семейных травм в предыдущих поколениях. В виньетке 2 показан фрагмент работы с клиенткой, в истории которой произошло как бы «схлопывание пространства-времени» (телескопирование – термин, введенный Х. Файмберг), когда вдруг прошлое и настоящее становятся неотличимы, когда размываются границы между поколениями, когда переплетаются отношения и бессознательная идентификация с переживаниями представителей предыдущих поколений (Ханелия, 2019).

Виньетка 1.

Михаил обратился за помощью в 39 лет в связи с усилившимися в последнее время тревогами, а также с тем, что он не видит своего будущего и что у него сейчас творческий кризис. А еще, что его уже много лет мучает одно воспоминание.

Это воспоминание наводит на него какой-то мистический ужас. Много лет тому назад его друг рассказал ему про одну целительницу, которая якобы обладает даром ясновидения и какими-то тайными знаниями. И так как у Михаила тогда часто бывали головные боли, он решил к ней обратиться за помощью, да и просто ему было на нее любопытно взглянуть. Это была пожилая женщина в каком-то странном одеянии, и поначалу она не произвела на него особого впечатления. Целительница сразу сказала ему, что у него какая-то тяжесть на сердце, которая его мучает. Потом стала водить руками над его головой, что-то при этом приговаривая. А потом она начала говорить ему, что его ожидает впереди. Михаил слушал ее тогда с легкой иронией, потому что на самом деле она ничего конкретного ему так и не сказала, а говорила что-то обтекаемое и абстрактное. На вопрос друга о результатах визита к целительнице, Михаил просто рассмеялся и сказал, что так и он может исцелять людей. А ночью ему приснился сон, из которого он запомнил только часть: целительница что-то ему говорит, а потом слегка ударяет его по плечу. Когда он проснулся, то почувствовал всеохватывающий ужас, чувство вины и какого-то раскаяния, которое охватывало его каждый раз при воспоминании об этом визите к целительнице и об этом сне. Он много раз потом ругал себя за свое любопытство, которое привело его к этой целительнице.

Михаил выглядел очень напуганным. Он несколько раз тревожно переспрашивал меня, смогу ли я ему помочь избавиться от этого мучительного воспоминания. Я слушала Михаила, размышляла о том общем впечатлении, которое он произвел на меня. Этим впечатлением был он сам и все, что было связано с ним, – и это какая-то всеохватывающая всё и вся страшная и жуткая тайна. И меня тоже охватывало, с одной стороны, любопытство – мне хотелось побольше узнать про самого Михаила (кто он, кем работает, есть ли у него своя семья и т.п.), а с другой стороны, – было ощущение какой-то завораживающей жути, наводящей меня на мысли о наличии, возможно, какого-то психического заболевания у Михаила.

Я начала расспрашивать Михаила. Он рассказал, что занимается разработкой компьютерных программ, женат на однокурснице, у них двое детей. Отец Михаила был физиком-ядерщиком, работавшим на оборону. Он умер от рака в 40 лет, когда Михаилу исполнилось 6 лет. Воспоминаний о нем у Михаила осталось мало.

Одно из них, самое светлое и яркое: вместе с родителями Михаил едет в поезде, в уютном купе, в окно светит яркое солнце, отец рассказывает ему что-то, счастливая и улыбающаяся мама сидит рядом.

Другое воспоминание связано с услышанным разговором взрослых об угрозе войны, о ядерном оружии, которое только и может предотвратить эту войну. Он помнит, как заснул во время этого разговора, а проснулся от ужаса, что война уже началась.

А последнее воспоминание связано уже со смертью отца. Он хорошо помнит, как он зашел в комнату к отцу, тот лежал в постели, мама сидела в кресле рядом. Михаил подошел к нему, что-то у него спросил (сейчас он уже не помнит, что именно), отец стал ему отвечать и на полуслове замолчал. А потом – крик матери. Он не очень понимал, почему отец замолчал, почему мать закричала, а потом заплакала. А потом они вдвоем с ней долго ехали в холодной электричке к дедушке с бабушкой (родителям матери). Она всю дорогу плакала, а за окном уже было совсем темно, и шел крупный снег, который налипал на стекла вагона. Больше он ничего не помнил о тех днях.

На мой вопрос, как они жили потом, после смерти отца, Михаил ответил, что он из своей комнаты перебрался в комнату к матери, потому что какой-то жуткий страх и чувство одиночества охватывали его всегда, когда он один оставался в своей комнате.

Когда Михаил рассказывал мне все это, то я предположила, что в связи с тем, что Михаилу недавно исполнилось 39 лет, а его отец умер в 40 лет, то, возможно, именно страх уже собственной смерти мог стать причиной столь сильной тревоги и творческого кризиса. Конечно же, у меня возникала версия о необходимости проработки горя потери отца, о негативном Эдипе, о неразрешенных до конца проблемах сепарации и самоидентификации. Но ощущение какой-то тайны и примешивающейся мистики не покидало меня, а только усиливалось. Какие ключевые слова и процессы он описывал в своих воспоминаниях? Ведь в этом, наверняка, есть какой-то тайный смысл, который может стать ключом к расшифровке тайны, мучившей Михаила. Конечно, в первую очередь обращает на себя внимание то, что в двух воспоминаниях есть движение в транспорте. И это движение похоже на какой-то отрезок жизненного пути. С отцом и без отца. В первом случае – в поезде, втроем, с отцом и матерью, ощущение тепла и уюта, защищенности и беззаботности. В другом – это долгая и страшная поездка в холодной электричке с плачущей от горя матерью. И купе поезда, и электричка похожи на символическую материнскую утробу, впрочем, как и родительская спальня, где он то ли занял место отца, то ли так и остался в материнской утробе.

А между этими двумя воспоминаниями – разговоры о войне, страх, что война уже началась. Возникает вопрос: как в сознании маленького мальчика фантазия об угрозе ядерной войны преобразовалась в то, что война-то уже началась? И что это за ядерная война для маленького мальчика? И между кем? Между какими противоборствующими странами? И кто тогда является представителями этих стран? Да и что это за страны такие? Может быть, противоборствующие страны – это отец и он сам, Михаил? И тогда в фантазиях маленького мальчика вполне закономерен ужасный конец: может быть, это его фантазии убили отца? А, может, это он своим вопросом убил отца? Но все окутывает какая-то жуткая тайна, которая, как головная боль, мучает Михаила и которую он пытается разгадать много лет. Видимо, за этой разгадкой, сам того не осознавая, он и пошел к ясновидящей целительнице. Но вместо раскрытия тайны целительница говорит ему что-то невразумительное, что его поначалу смешит, но потом во сне преобразуется в какую-то мистическую жуть. И его охватывают чувства вины и раскаяния: зачем он к ней пошел?

И опять повтор: всеохватывающий ужас появляется во сне. Только в первом случае ужасный сон приснился в детстве, а теперь – после посещения целительницы. И хотя сюжетное содержание этих снов, казалось бы, разное, но на самом деле, на мой взгляд, эти два страшных сна между собой связаны одним чувством, вызванным каким-то одним переживанием. Поэтому и воспоминание об этой целительнице очень похоже на покрывающее или даже прикрывающее что-то другое, до сих пор непереносимое. Но что? Какие страсти, какие фантазии?

Каждая сессия начинается почти одними и теми же словами Михаила о повторяющихся навязчивых мыслях и о той целительнице, о том, что он теперь с этим навсегда и что нет никакой возможности от этого избавиться. А потом о том, как ему тяжело не видеть будущего, не иметь о нем никакого представления. И каждый раз у меня возникает образ заезженной пластинки, которую Михаил как будто бы так любит и которую так трепетно бережет, возвращаясь к ней вновь и вновь. И я в ответ на его слова каждый раз говорю примерно одни и те же интерпретации о том, что, наверно, его, скорей всего, мучает какое-то иное воспоминание, какая-то иная тайна, и тайна эта о ком-то другом, а не о целительнице. И что за образом целительницы, возможно, «прячется» образ кого-то другого, скорей всего, кого-то из его родителей. Но в душе у Михаила всякий раз такие страсти кипят, что он как будто бы даже каждый раз пропускает мимо ушей мои интерпретации. Но постепенно в его текстах начинают появляться новые нотки о том, что что-то поменялось, что порой наступает какое-то просветление и даже как будто показался свет в конце тоннеля, появилась надежда на улучшение. И о том, что стало спокойней. А в какой-то момент неожиданно выясняется, что он впервые за много лет крепко уснул и проспал всю ночь так сладко, как в детстве.

На одной из сессий Михаил вдруг рассказывает о том, что недавно прибирался в шкафу и наткнулся в нем на семейный фотоальбом, и ему захотелось его пересмотреть. Там он увидел фотографию родителей, о которой совсем забыл. Он даже удивился, когда увидел на фотографии родителей совсем молодыми и счастливыми. Он сказал, что скопировал эту фотографию и разместил на экране своего телефона. И теперь каждый раз, когда он по утрам берет телефон в руки и видит счастливые лица родителей, его охватывает чувство тепла и спокойствия, и он мысленно им говорит: «Мама и папа, здравствуйте!» На сессии Михаил стал приносить много теплых детских воспоминаний, ушло чувство безнадежности, появилось ощущение гармонии в душе.

А потом Михаила вновь как будто бы отбросило назад. Только теперь его преследовало не воспоминание о той целительнице, а страх, что если все пройдет, то, как же он теперь сможет жить без этого воспоминания и ощущения какой-то жуткой тайны? Также у него появилось ощущение того, что очень давно что-то с ним случилось такое ужасное, о чем даже вспоминать страшно. На мой вопрос «На что похоже это ужасное?», Михаил задумывается. А потом говорит: «Как будто я когда-то перешел границу чего-то дозволенного. Но чего?». «Как будто Вы когда-то какое-то преступление совершили? Как будто бы убили кого-то?». Михаил потрясен моим вопросом, долго молчит, а потом говорит, что действительно его чувства очень похожи на то, что он как будто бы убийца и нет ему больше прощения. Я напоминаю ему его рассказ о его последней встрече с отцом, когда тот, отвечая на его вопрос, замолчал на полуслове, а потом мать закричала, а потом они долго ехали в холодной электричке к дедушке с бабушкой… О чем мог тогда думать совсем еще маленький мальчик? Может быть, это он во всем виноват? Ведь отец умер, отвечая на его вопрос. Может быть, он своим вопросом убил отца? И может быть, эта жуткая тайна и мучила его все эти годы?

На следующих сессиях накал страстей у Михаила поутих, стали появляться еще какие-то детские воспоминания, но эти воспоминания были какими-то расплывчатыми, с плохо просматриваемыми фигурами и ощущением какого-то плотного тумана. Но зато теперь меня во время сессий начали переполнять мои воспоминания о моем отце. Я с трудом сдерживала себя, чтобы не пуститься в рассказы о нем во время сессий. Размышляя над этим парадоксом в нашей работе, я поняла, что можно помочь рассеять этот туман разговорами о том советском поколении, к которому относились родители и мои, и Михаила. Я подумала, что это может стать каким-то безопасным переходным пространством для приближения к фантазийным и к реальным образам отца и матери Михаила, а возможно к чему-то, что может всплыть из глубин его памяти. Слушая меня, Михаил постепенно начинает рассказывать о других родственниках. Он с грустью говорит, что по отцовской линии никого не знает, кроме бабушки. Именно к ней они тогда и ехали в том купе поезда. Она жила в Узбекистане, куда уехала из Ленинграда в конце 30-х годов. Почему она туда уехала из Ленинграда, Михаил не знал. Воспоминаний о ней у него осталось очень мало, запомнил только саму бабушку – очень красивую и очень добрую. Бабушка умерла через год после смерти своего сына, отца Михаила. «А где же дедушка, муж бабушки и отец Вашего отца? Что с ним случилось?» Михаил отвечает, что не знает, и что у него нет никаких даже предположений о нем, и что он никогда об этом не задумывался. Он так быстро говорит об этом, что у меня возникает какое-то сомнение в искренности его слов. Почему не задумывался? Ведь это так естественно – задуматься об этом. Чего это вдруг бабушка из Ленинграда в конце 30-х годов уезжает в Узбекистан? И остается там навсегда? Если бы это было как-то связано с работой, то, скорей всего, об этом бы в семье что-то говорили и тогда в памяти у Михаила что-то бы зацепилось. А может быть, за этим бабушкиным переездом стоит какая-то реальная тайна. Например, про репрессии, про дедушку – врага народа, про бабушку – жену врага народа? … Или… Или какая-то другая фантазия про сыновей, убивающих своих отцов… и остающихся со своими матерями. О непереносимости для сына жизни после этого с матерью, о том, что сыновья все равно покидают своих матерей…

Но, видимо, моя интерпретация была для Михаила слишком глубокой, и он к этой теме на следующей сессии осторожно зашел через род матери. Он начал рассказывать о мужчинах из материнского рода. И здесь было больше воспоминаний. Все мужчины описывались как очень яркие и очень мужественные. Но самой колоритной фигурой описывался прадед, которому каким-то непонятным образом удалось избежать всяческих репрессий, несмотря на его сомнительное дореволюционное прошлое. Ведь прадед был из купеческой семьи, и все его родственники после революции смогли уехать за границу. А прадед почему-то остался. Почему? Михаил не знает и никогда не задумывался об этом. Опять какая-то тайна. Но тайна и все, что связано с этой тайной, – явно не из истории Михаила. Это тайна тех, кто пережил 1917 и 1937 годы, кто был свидетелем массовых репрессий, кто жил в это страшное время, чувствуя себя совершенно незащищенным, и кто боялся по ночам стука или звонка в дверь. Михаил, явно защищая честь прадеда, говорит, что тот при советской власти был простым бухгалтером, что он был очень честным и работящим человеком, что все его очень уважали и что после смерти старшего сына он взял на себя полностью заботу о его дочери (матери Михаила), которой было тогда всего 9 лет.

Я говорю Михаилу о горе прадеда, пережившего смерть своего старшего сына (деде Михаила), о горе матери Михаила, так рано потерявшей отца. И Михаил соглашается со мной и потом, как бы утешая меня, говорит, что бабушка (мать матери) после смерти мужа вскоре вновь вышла замуж и что у его матери был замечательный отчим. И что Михаил его помнит, тот много с ним занимался. «Он не только маме, но и мне, по сути, заменил отца», – и Михаил начинает мне рассказывать, какие подарки отчим матери ему дарил, как водил его кататься на карусели. Но неожиданно его рассказ наполняется подробностями о похоронах этого приемного деда, а потом о том, как он, Михаил, будучи 20-летним парнем, как маленький горько плакал, когда гроб с телом опускали в землю. «Со мной просто тогда случилась истерика, я долго не мог успокоиться. Волнами накатывало, что все, конец, его больше нет, что это неотвратимая потеря. В тот момент я почувствовал, насколько он мне был близким человеком». «Возможно, Вы плакали не только о нем, но и о своем отце…».

На следующей сессии Михаил говорит о том, что в эти дни впервые в жизни почувствовал, что смерть отца для него – это невосполнимая утрата, что он ощущает себя как бы осиротевшим. И это очень сильное и щемящее чувство боли. А еще он сказал, что позвонил дальнему родственнику по линии отца, с которым никогда в жизни не встречался, и что попросил того рассказать ему историю отцовского рода. Оказалось, что дед (по отцовской линии) был инженером, его репрессировали в 1937 году, сведений о нем никаких больше не было. А бабушку после его ареста уволили с работы, она никуда больше не могла устроиться, поэтому по совету одной своей знакомой вместе с маленьким сыном уехала в Узбекистан. Там она и осталась до конца своих дней. Этот дальний родственник сказал также Михаилу, что тот может сделать запрос в госархив, чтобы получить еще какие-то сведения про деда. Вот так неожиданно в этом разговоре завеса реальной семейной тайны немного приоткрылась. На мой вопрос о том, будет ли он делать такой запрос, Михаил ответил, что обязательно сделает.

А через несколько сессий он говорит, что впервые испытал совсем какое-то новое для него ощущение уверенности и спокойствия. Ему трудно было даже поверить, что такое состояние может быть с ним теперь всегда. А так долго преследующее его воспоминание о той целительнице отошло куда-то очень далеко: «Даже как-то смешно сейчас вспоминать тот ужас. Он какой-то детский. Но сколько же жути из-за него я пережил за эти годы!»

Виньетка 2.

Виктория позвонила мне в первых числах мая и попросила записать ее на самое ближайшее время. На мой вопрос «Что случилось, почему такая срочность?» она сказала, что через несколько дней будет День Победы – и она с ужасом ждет этого дня. Потому что в этот день все будут говорить только о победе, вспоминать своих дедушек и бабушек, радоваться жизни, а она весь день будет сидеть у телевизора, смотреть старые фильмы о войне и плакать. Потом она заплакала и сквозь плач почти закричала: «Я устала так бояться этого дня! Помогите мне, освободите меня от этого ужаса и кошмара!» Обычно подобная реакция на этот «праздник со слезами на глазах» бывает у тех, кто «нагружен» историями бабушек, дедушек, у кого в семье до сих пор не могут пережить ужас и кошмар тех военных дней, но с такой бурной реакцией я встретилась впервые.

Когда на следующий день Виктория пришла, то я увидела невысокую худенькую женщину лет сорока в элегантном брючном костюме темно-серого цвета, со стрижкой «ежиком». В ней ощущалось что-то такое неуловимое, что делало ее похожей на молодого солдата-новобранца, а ее брючный костюм, несмотря на его элегантность, почему-то вызывал у меня ассоциацию с камуфляжной воинской формой.

Сев в кресло, она, не дожидаясь моих вопросов, начала говорить: «Не могу смотреть старые фильмы о войне. Как это можно смотреть и не плакать? Невозможно читать эти военные истории с потерями и смертями. И захоронения, которые так и не нашли... Как с этим жить? И, война до сих пор для многих не окончена, потому что есть родные, пропавшие без вести, как мой дед, и, как и он, до сих пор не найденные и не похороненные с военными почестями, как полагается героям, павшим в бою. Каждый год я надеюсь, что поисковики найдут, наконец, захоронение моего деда, и что я с отцом смогу съездить на его могилу. Вчера была телепередача про поисковиков, как они ведут поиски. Меня зацепили слова одного из руководителей Совета поисковых отрядов, о том, что им за несколько лет удается поднять останки солдат, которые погибли только за один день войны. Это сколько же лет они будут искать?.. Я после этой телепередачи никак не могла успокоиться, поэтому и позвонила Вам вчера».

Она рассказала, что ее дед Виктор без вести пропал в июле 1941 года где-то под Смоленском, и что она уверена, что он пал смертью храбрых и что это несправедливо, когда чествуют только тех, кто вернулся живым с войны, когда уважают только тех, на кого пришла похоронка. Она стала приводить мне аргументы того, почему она уверена, что он – не дезертир, не предатель, и что он, она в этом просто убеждена, был смелым и мужественным человеком.

Виктория говорила все это так горячо, как будто я с ней спорила, и ей нужно было мне что-то доказывать… У меня было ощущение, что она ведет спор с кем-то, кто не имеет отношения ни к ней, ни к нашему времени. Чтобы «вернуть» ее в день сегодняшний и ввести в диалог историческое измерение, я сказала: «Виктория, Вы так горячо об этом говорите, как будто хотите меня в чем-то убедить. Действительно, наибольшее количество «без вести пропавших» приходится на лето и осень 1941 года, потому что из-за очень быстрого отступления нашей армии кого-то из раненых солдат не успевали вынести с поля боя, а погибших зачастую просто не могли похоронить. И поэтому именно в 1941 году многие погибшие солдаты оказались «неизвестными солдатами» или «без вести пропавшими», как Ваш дед».

Виктория стала мне рассказывать, как в ее семье каждый год 9 Мая поминают «без вести пропавшего» деда Виктора. И бабушка (пока была жива) в этот день всегда доставала из заветной шкатулочки его письма с фронта. Это были два письма, написанные простым карандашом на листочках, вырванных из школьной тетради, и свернутые треугольником. Там были трогательные слова нежности и заботы о бабушке и о маленьком сыне (отце Виктории), родившемся в мае 1941 года. Последнее письмо было датировано 25 июля 1941 года. Доставая эти письма, бабушка каждый раз повторяла Виктории, что она названа Викторией в память деда Виктора. Викторию всегда охватывал трепет, когда бабушка говорила ей об этом. С каждым годом она все больше ощущала, что на нее возложена миссия «оправдать честное имя деда Виктора». Само слово «Виктория» – «победа» слилось у нее с праздником Победы. Бабушка, тяжело вздыхая, не раз говорила, что надо обязательно найти могилу деда, и Виктория каждый раз думала о том, что когда она вырастет, то обязательно найдет его могилу.

Но вот она выросла, а могилу деда Виктора она так и не нашла. Она много читала о кровопролитных боях под Смоленском, может рассказать о каждом дне сопротивления, но… могила деда так до сих пор ею не найдена. Отец в свое время тоже пытался найти, но бесполезно. Вот и бабушка уже умерла, и Виктория, продолжая бабушкину традицию, достает эти два письма деда каждое 9 Мая из той же заветной шкатулочки и читает их. Там уже и буквы многие стерлись. Но это не важно, что стерлись, Виктория их помнит наизусть.

Виктория достает из сумочки фотографию и показывает ее мне. На выцветшей от времени фотографии молодой мужчина и молодая женщина, оба веселые и счастливые. «Это бабушка и дедушка в день своей свадьбы сфотографировались. Им здесь по двадцать лет. Они вместе прожили только один год, началась война, и дед Виктор сразу ушел добровольцем, а потом пропал без вести». «Нет, не пропал, а погиб», – поправила она саму себя. Мы молчим. «Хотите, я Вам почитаю его письма?» – неожиданно спрашивает она меня. И не дожидаясь моего ответа, она начинает читать их на память. Меня охватывает сложное чувство, какой-то комок подкатывает к горлу, мне хочется плакать… я смотрю на Викторию: она в этот момент преображается и становится очень похожей на своего деда Виктора – того молодого мужчину с фотографии. И мне становится, наконец, понятным мое первоначальное впечатление о ней, как о молодом солдате-новобранце. Видимо, она в эти дни настолько была погружена в воспоминания и переживания про деда Виктора, что даже внутренне невольно как будто склеивалась с этим человеком, на которого и внешне была похожа, и имя носила с ним почти одно и то же: Виктор («победитель») – Виктория («победа»)…

Потом она вновь долго молчит, ее глаза постепенно все больше наполняются слезами, и она дрожащим голосом говорит: «Ведь когда о человеке говорят, что он – «без вести пропавший», это ведь просто нет сведений о том, где он похоронен. Но это вовсе не означает, что он струсил, или предал, или скрылся куда-то. Ведь часто на поле боя оставались сотни раненых, кого-то успевали спасти, а кого-то – нет. И хоронили погибших часто всех вместе в одной общей братской могиле. Вот и мой дед, наверно, также лежит где-то в безымянной братской могиле вместе с другими такими же «без вести пропавшими» солдатами, я уверена в этом!»

Я невольно обратила внимание на то, что слова «без вести пропавший» Виктория интонационно выделяла. Поэтому я сказала ей: «Такое чувство, что для Вас слова «без вести пропавший» несут какую-то очень глубокую смысловую нагрузку. Гораздо большую, чем просто то, что неизвестно, как именно погиб Ваш дед и где он похоронен».

Виктория заплакала: «Без вести пропавший» это как клеймо, как несмываемый позор! Как будто он предатель или дезертир! Как будто он не имеет никакого отношения ко Дню Победы». И она, Виктория, названная так в память о нем, должна была восстановить справедливость, должна была восстановить честное имя деда. Это ее долг перед дедом Виктором и перед бабушкой…

«Мне так было обидно, что он – не герой, а – «без вести пропавший»! Ведь, если бы на деда пришла похоронка, то, может быть, бабушка даже еще и замуж снова за кого-то вышла бы. А так она еще долго после войны ждала возвращения деда, все надеялась, что вдруг он жив, вдруг он вернется, и все надеялась на чудо». Виктория стала рассказывать, как в детстве она придумывала разные счастливые истории о том, как дед Виктор как будто бы после войны возвращается, как будто у него много орденов и медалей, как будто бабушка встречает его…

Так как слова «без вести пропавший» для Виктории были чересчур нагружены какими-то не переживаемыми чувствами, то я предположила, что, видимо, там есть какие-то отягчающие обстоятельства или какая-то семейная драма вокруг известия о «без вести пропавшем». Поэтому я спросила у Виктории, что происходило, когда бабушка осенью 1941 года получила извещение о том, что ее муж пропал без вести. Виктория рассказала, что бабушка осталась одна с грудным ребенком (отцом Виктории), и что, когда она обратилась в райисполком за оформлением пенсии, полагавшейся ей как жене погибшего или пропавшего без вести солдата, там ей в этом отказали, сказав: «Мало ли куда ваш муж мог деться: может он дезертировал или сдался в плен?» Эти слова и такое отношение к ней морально подкосили молодую женщину: у нее было ощущение, что она не просто мужа потеряла, а ей еще сказали, что она как будто бы стала женой предателя или врага народа… И даже голод и тяготы военного времени бабушка переносила легче, чем эти обидные слова о своем муже. И хотя надо было, несмотря на эти слова, добиваться назначения пенсии, полагавшейся ей по закону, она, боясь вновь услышать что-то подобное, больше не обращалась за помощью.

Похоже, что бабушка (тогда еще совсем молодая женщина), только что потерявшая мужа и оставшаяся с грудным младенцем на руках в условиях военного тяжелого времени, когда нужно было просто выживать, скорей всего «сместила» свое горе и отчаяние на кого-то, кто ей так грубо отказал в помощи, полагавшейся ей по закону. Но больше того, она не просто сместила все чувства на обидчиков из райисполкома, но, возможно, для нее слова «без вести пропавший» приравнивались к словам «враг народа». Я задала вопрос: «Виктория, а был ли кто-то из родных, близких, друзей бабушки арестован до войны?» Виктория задумалась, потом отрицательно покачала головой и сказала, что ничего подобного она не слышала ни от бабушки, ни от отца. «А что Вы знаете о жизни бабушки до войны?» – спросила я. Мой простой вопрос озадачил ее: оказалось, что она ничего толком и не знает, у нее в памяти остались только бабушкины рассказы про замечательного деда Виктора, чтение его писем и напутствие ей, чтобы нашла могилу деда…

Я предположила, что есть что-то такое в истории бабушки, о чем она не рассказывала, но что угнетало все ее мысли и чувства, что-то, из-за чего бабушка так эмоционально восприняла те обидные слова в райисполкоме. Ведь бабушка знала, каким был ее муж, и уж точно он не был для нее «врагом народа»!

Виктория сказала, что попробует расспросить отца, но вряд ли он что-то знает. Через несколько сессий она сообщила, что спросила у отца, и он рассказал ей, что у бабушкиной подруги перед самой войной арестовали отца, мать подруги уволили с работы как жену «врага народа», а саму бабушкину подругу исключили из комсомола. Виктория даже вспомнила эту пожилую женщину, которую иногда встречала у бабушки в гостях. Она была всегда очень грустная, бабушка вела с ней какие-то разговоры шепотом, потом они пили чай, и та женщина уходила.

Можно предположить, какое впечатление на еще юную бабушку могло произвести то печальное событие в семье подруги, как она, наверное, боялась оказаться в подобной ситуации. И в то же время, сколько, возможно, у нее было гнева и за отца подруги, и за собственного мужа, которого она очень любила и с которым так мало вместе прожила. К тому же для нее все усугубилось тяжелым военным временем, когда надо было не просто выживать, а еще как-то растить маленького сына.

Для Виктории такой поворот оказался совершенно неожиданным, она как-то по-новому взглянула на семейную историю, на бабушку и на ее жизнь. И мы еще несколько сессий говорили о тех временах, о том, в каком страхе люди тогда жили. Для Виктории становилось все понятней, почему бабушка не стала добиваться пенсии за мужа, почему она ждала его так долго даже после войны. «Ведь, может быть, дед попал в окружение, а потом в немецкий плен. И ведь многих освобожденных солдат как предателей отправляли уже в наш ГУЛАГ. Видимо, она думала, что он где-то в заключении, что, может быть, оттуда вернется», – предположила Виктория.

Потом мы говорили о старых фильмах про войну, которые Виктория так много раз пересматривала, особенно перед Днем Победы. Я обратила ее внимание на то, что в фильмах советского периода про Отечественную войну зачастую подчеркивался героический характер главных героев. А боль утраты, горькие и ежедневные переживания простых людей порой оставались где-то за кадром. К тому же эти фильмы в основном создавались теми, кто прошел ту войну, кто пережил сам горечь невосполнимых потерь. И когда мы смотрим эти фильмы, то мы плачем как бы за тех, о ком эти фильмы созданы, и за тех, кто создавал эти фильмы, но чьи чувства остались не пережитыми, а только как бы «запакованными» в яркие художественные образы. В наши дни эти фильмы с особым чувством смотрят те люди, кто в героях этих фильмов как бы видят своих дедушек и бабушек, переживших кошмар той войны. Они смотрят такие фильмы и плачут… плачут за своих бабушек и за своих дедушек, которые долгие годы несли в себе память о той войне, но почти ничего о ней не рассказывали. Потому что не было у них сил вновь вспоминать то, через что им пришлось пройти. Эти горестные чувства они «как бы поместили» в своих детей, которые тоже не могли их переживать, так как вся эта непереносимая боль их родителей была слишком близкой для них. И только внуки (а порой правнуки) – третье (четвертое) поколение, зачастую не зная конкретных деталей, но «достраивая» эти детали в своем воображении с помощью фильмов и книг, могут теперь хоть как-то начать переживать эти тяжелые чувства, доставшиеся им в наследство от их предыдущих поколений.

Похоже, что Виктория, сама не осознавая того, именно это и делает. Она переживает и проживает горестные чувства за бабушку, оставшуюся не просто вдовой, а женой «без вести пропавшего» солдата. Ведь бабушка свои горестные чувства «как бы поместила» в Викторию, к тому же дав ей прямой наказ «найти могилу деда». И ведь не просто найти, а еще и «оправдать честное имя деда Виктора». И даже само имя как бы «склеивало» Викторию с дедом. Все это вместе мешало Виктории чувствовать себя отдельной от судьбы деда.

Виктория на одной из сессий сказала, что всю жизнь живет так, как будто война до сих пор не окончена, как будто это она, а не бабушка должна дождаться весточки о том, где же могила деда Виктора. «Что же мне сделать, чтобы освободиться от этого наваждения? Я не могу больше так жить», – задала она мне вопрос. В ответ я спросила у нее, каким образом она пыталась искать информацию про своего деда? В какие архивы обращалась, воспользовалась ли поисковиком в интернете? Ведь сейчас многие военные архивы оцифровываются и выкладываются в интернете. Виктория, сказала, что в архивы обращался отец еще в советское время, но безрезультатно. Она смотрела в интернете. Но тоже ничего не нашла. Ведь поиск пропавших без вести воинов – это трудоемкий и длительный процесс. На мой вопрос о том, обращалась ли она за помощью к профессионалам-архивистам, потому что там много тонкостей, Виктория ответила, что такое ей даже в голову не приходило.

Виктория возобновила поиски, обратилась за помощью к профессионалам и начала приносить на сессии конкретный материал, больше похожий на отчеты. Постепенно в поиске стали появляться «зацепки», а какие-то детали поиска порой дарили надежду, но потом опять оказывалось, что все безрезультатно, что «нашелся» не дед Виктор, а его однофамилец.

В какой-то момент я спросила у нее: «А Вы когда-нибудь были в Смоленске? Наверняка, там есть музей военной славы». Мой вопрос привел Викторию в сильное замешательство: «Мне всегда казалось, что такая поездка просто невозможна! Что это очень далеко, что туда добраться просто нереально. Но когда Вы задали мне этот вопрос, я вдруг поняла, что Смоленск очень близко от Москвы». «Да, Смоленск июля 1941 года очень далеко и туда не добраться», – я попробовала в интерпретации разделить для Виктории военное время и сегодняшнее. Каково же было ее удивление, что на скоростной электричке она может всего за четыре часа доехать туда из Москвы. Виктория собиралась в эту поездку так, как будто она едет на встречу со своим дедом. И действительно, поездка в Смоленск оказалась для нее тем рубежом, перейдя который, Виктория, наконец, смогла посмотреть на то военное время, на жизнь бабушки уже из нашего времени и из своей жизни взрослым взглядом.

Она стала больше говорить о том, что ей очень жалко бабушку, что она стала смотреть на нее как-то по-взрослому и понимать, как же бабушке было тяжело и одиноко. Вот ведь и ей, Виктории, уже скоро сорок лет, а она до сих пор одна, потому что так и не встретила мужчину своей мечты. На мой вопрос о том, каким ей представляется мужчина ее мечты, Виктория стала перечислять внутренние качества такого мужчины. «Мне кажется, что этот мужчина Вашей мечты очень похож на Вашего деда Виктора. Он похож на бабушкины описания, на то, каким он Вам, наверно, представлялся, когда Вы в детстве слушали чтение его писем. И у Вас возник еще в детстве какой-то фантазийный героический образ идеального мужчины, сплетенный из воспоминаний бабушки, идеализирующей своего мужа, из черт героев фильмов о войне, которые Вы много раз смотрели», – попробовала я проинтерпретировать ее описания мужчины мечты. Виктория задумалась, помолчала, потом ответила удивленно: «А ведь, действительно, очень похоже».

«Кроме того, – продолжила я, – Вам, наверно, казалось, что бабушка не вышла замуж, потому что у нее была «высокая планка», заданная дедом Виктором. Но, может быть, основная причина ее одиночества была в том, что ее муж «пропал без вести», и она его много лет еще ждала… Но Вы-то живете в другом историческом времени, в котором настоящее и героическое в мужчинах теперь проявляется иначе и через какие-то другие поступки, которые, может быть, не выглядят такими же героическими, как в военное время. Но у каждого поколения свои задачи и свои способы решения этих задач, присущие только этому времени и только этому поколению. И то, что должно быть в настоящем мужчине, именно это может иначе и совсем не героическим образом проявляться и в наше время. Просто надо внимательней посмотреть на мужчин вокруг, но посмотреть не через призму давно ушедшего времени, а посмотреть из нашего сегодняшнего времени. И, наверное, деду Виктору хотелось, чтобы его дети и внуки были счастливы и не одиноки».

Заключение

История нашей страны в ХХ веке наполнена трагическими событиями: революции, массовые репрессии и раскулачивание, Великая Отечественная война. Эти национальные катастрофы вписаны в индивидуальный опыт не только людей, с ними соприкоснувшихся, но и в индивидуальную историю их потомков, хоть и живущих в другое время и в других условиях. Эти события вследствие их глубокой травматичности, как правило, не обсуждались в семьях. И это сделало практически невозможным нормальную интеграцию и переработку травматичного опыта для многих российских семей. Зачастую этот опыт до сих пор остается практически недоступным для осознания многих россиян. И сейчас в третьем-четвертом поколениях становятся наиболее очевидными психологические проблемы. Эти проблемы, обусловленные в первую очередь именно трансгенерационным фактором, проявляются в нынешнем поколении через высокий уровень тревоги, чрезмерную уязвимость в стрессовых ситуациях, чувство вины, фобии и панические атаки, проблемы самоуважения, трудности общения, склонность к несчастным случаям, проблемы идентичности, трудности сепарации и индивидуации. Но сейчас именно у этих поколений есть возможность эмоциональной переработки последствий этих травм, и психотерапия играет здесь значительную роль.

Мы можем наблюдать, как много людей начинают интересоваться историей своей семьи, составлять генеалогическое дерево. Но важно, чтобы за сбором информации происходила и постепенная переработка травматичного семейного опыта.

Ведь психически переработать травматичный семейный опыт – это «…значит сложить чемоданы своего прошлого и согласиться с ними расстаться: чтобы преодолеть ущерб от травм, в них содержащихся, ответных ударов, а также последствия и возможные пагубные эффекты семейного прошлого: раны, ошибки, стыд, вину, сожаления, изгнания и потери, траур, тайны и невысказанное и т.д.» (Шутценбергер, 2010. с. 11).

- Агарков В. А., Бронфман С. А. Множественные аборты как способ переработки психической боли [Электронный ресурс] // Консультативная психология и психотерапия. 2014. № 2. URL: https://psyjournals.ru/mpj/2014/n2/72349.shtml (Дата обращения: 27.08.2021).

- Баранова В. А., Донцов А. И. Коллективные воспоминания и культурная травма разных поколенческих групп [Электронный ресурс] // Социальная психология и общество. 2019. Т. 10, № 2. URL: https://psyjournals.ru/social_psy/2019/n2/Baranova_Dontsov.shtml (Дата обращения: 29.08.2021).

- Бейкер К., Гиппенрейтер Ю. Б. Влияние сталинских репрессий конца 30-х годов на жизнь семей в трех поколениях [Электронный ресурс] // Вопросы психологии. 1995. № 2. URL: http://www.voppsy.ru/issues/1995/952/952066.htm (Дата обращения: 23.08.2021).

- Болебер В. Воспоминание и историзация: трансформация индивидуальной и коллективной травмы и ее трансгенерационная передача // Материалы Российско-немецкой конференции «Травма прошлого в России и Германии: психологические последствия и возможности психотерапии». Сборник статей. М., 2010.

- Варга А. Я., Будинайте Г. Л. Травма прошлого в России и возможности применения семейной системной терапии // Материалы Российско-немецкой конференции «Травма прошлого в России и Германии: психологические последствия и возможности психотерапии». Сборник статей. М., 2010.

- Варга А. Я., Маркитантова О. А., Черепанов Е. Семейные правила выживания: послания детям [Электронный ресурс] // Психология и психотерапия семьи. 2017. № 7. URL: http://familypsychology.ru/semejny-e-pravila-vy-zhivaniya-poslaniya/ (Дата обращения: 23.08.2021).

- Волкан В. Д. Расширение психоаналитической техники: руководство по психоаналитическому лечению. СПб.: Восточно-Европейский институт психоанализа, 2012.

- Кигай Н. И. Травма – прошлое и настоящее // Материалы Российско-немецкой конференции «Травма прошлого в России и Германии: психологические последствия и возможности психотерапии». Сборник статей. М., 2010.

- Коростелева И. С., Ульник Х., Кудрявцева А. В., Ратнер Е. А. Трансгенерационная передача: роль трансмиссионного объекта в формировании психосоматического симптома [Электронный ресурс] // Журнал практической психологии и психоанализа. 2017. № 2. URL: https://psyjournal.ru/articles/transgeneracionnaya-peredacha-rol-transmissionnogo-obekta-v-formirovanii (Дата обращения: 24.08.2021).

- Майн Н. В. Индивидуальная и межпоколенческая психотравматизация кандидатов в замещающие родители. На правах рукописи. 2017 [Электронный ресурс] // URL: http://www.str.i-docx.ru/38psihologiya/374454-1-mayn-nadezhda-vladimirov... (Дата обращения: 23.08.2021).

- Малькова И. Н. Семейная история как фактор формирования материнского отношения. На правах рукописи. 2015 [Электронный ресурс] // URL: yspu.org›images/b/bb/Диссертация_Малькова.pdf (Дата обращения: 23.08.2021).

- Михальченко А. С. Влияние трансгенерационной травмы на жизненную перспективу личности на примере лиц, переживших геноцид и репрессии. На правах рукописи. 2020 [Электронный ресурс] // URL: https://dspace.tltsu.ru/xmlui/handle/123456789/12096?show=full (Дата обращения: 23.08. 2021).

- Психоаналитические термины и понятия: Словарь. Под ред. Барнесса Э. Мура и Бернарда Д. Файна. М.: Класс, 2000.

- Семилет Н. В. Концепция трангенерации коллективной травмы: способы исцеления [Электронный ресурс] // Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири. 2014. № 2. URL: https://bulletinpp.esrae.ru/207-932 (Дата обращения: 06.09.2021).

- Смирнова Т. П., Ханелия Н. В. Роль трансгенерационного фактора в психологическом благополучии и тревожности личности [Электронный ресурс] // URL: http://dom-hors.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/spp/2019/1/psychology/smirnova-hanelia.pdf (Дата обращения: 23.08.2021).

- Солоед К. В. Психологические последствия репрессий 1917–1953 годов в судьбах отдельных людей и в обществе // Материалы Российско-немецкой конференции «Травма прошлого в России и Германии: психологические последствия и возможности психотерапии». Сборник статей. М., 2010.

- Тарабрина Н. В., Майн Н. В. Феномен межпоколенческой передачи психической травмы (по материалам зарубежной литературы) [Электронный ресурс] // Консультативная психология и психотерапия. 2013. Т. 21, № 3. URL: https://psyjournals.ru/mpj/2013/n3/65214.shtml (Дата обращения: 23.08.2021).

- Тимофеева М. Н. Травма прошлого (сталинского режима) в клиническом материале российских пациентов // Материалы Российско-немецкой конференции «Травма прошлого в России и Германии: психологические последствия и возможности психотерапии». Сборник статей. М., 2010.

- Ханелия Н. В. Современные представления о трансгенерационной передаче травмы [Электронный ресурс] // Журнал практической психологии и психоанализа. 2019. № 1. URL: https://psyjournal.ru/articles/sovremennye-predstavleniya-o-transgeneracionnoy-peredache-travmy (Дата обращения: 23.08. 2021).

- Шакирова А. Т., Койбагарова А. А., Осмоналиев М. К., Ахмедов М. Т., Ибраимова А. Дж. Влияние COVID-19 на психологическое состояние людей [Электронный ресурс] // Евразийский союз ученых (ЕСУ). 2020. № 10 (79). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-covid-19-na-psihologicheskoe-sostoyanie-lyudey (Дата обращения: 13.09.2021).

- Штомпка П. Социальные изменения как травма. Социологические исследования. 2001. № 1.

- Шутценбергер А. А. Психогенеалогия: Как излечить семейные раны и обрести себя. М.: Психотерапия, 2010.

- Шутценбергер А. А. Синдром предков: трансгенерационные связи, семейные тайны, синдром годовщины, передача травм и практическое использование геносоциограммы. М.: Психотерапия, 2011.